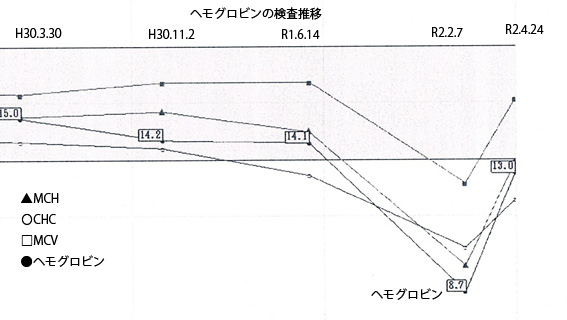

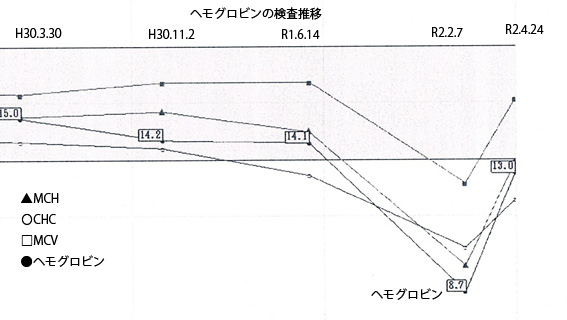

採血の結果はただちに主治医に知らされた。結果は9。「13が9になったくらいならまあまあでしょう」というのが女医の見解だったが、

主治医はその報告書を見て激怒した(たぶん)。主治医はK病院の上層部と昵懇だったので、胃と大腸の検査を依頼してくれた。わたしは幸運だった。

ふりかえれば手術少し前から排便が難しくなってきていた。わたしのばあいベッド上で左側臥位でするのだが、1時間ぐらい腹をぐいぐい押すので、

これを30年間続けた結果、左半身がコワレてしまった。痛くてもう左側臥位にはなれない。かといって右側臥位になると看護師がやりにくい。

家内が「ストマにしたらどうか」と提案。それしか道はないか……。さいわい「はがき通信」でストマ関係の原稿を読んでいたので

ストマにさほどの抵抗はない。頸損仲間のFさんに電話で相談。彼は自身が手術した病院を紹介してくれた。だがK病院なら自転車で10分。

やはり近いほうがいいと結論。

2月忘日

検査入院。胃は喉に麻酔してスコープで検査。カメラの画像は患者にも見せてくれる。美しい。刺身にして一杯やりたいぐらい。

次いで腸の検査。腸の検査では新コロナウイルスのような赤黒い円形模様が最後に4つ示された(まあ両方とも人工着色だろうが)。

「ははあ、癌が4個あったのだな」とおもったが、ドクターに訊いてみると、癌は1つで、あとはポリープ、その場で切り取ってくれたようだ。

ステージは2。

検査後、外科医が「奥様だけこちらへどうぞ」と定番のコース。ああこれで「余命3ヶ月」とでも宣告されたらいいのだがと思った。

1987年に首の骨を折って「頸髄損傷者」になったその日から、高熱が出たせいか毎日ふるえ続けていた。

奥歯をかみしめていなければカチカチ音がするほどだ。小指一本動かない。担ぎ込まれた日医大のICUは「2週間以内に出て行くように」という。

頸損を受け入れる病院はまずない。ましてC5ともなると。

父親のコネでなんとか大学病院に入った。大学病院だからいろんなドクターが見に来る。針を持ってきて首のあたりから胸に降りてゆき、

チクチク刺してどのあたりまで感覚があるか調べる。来るドクター来るドクターみんなそれをやりたがる。

カルテに書いておけばいいではないか。腹の立つ。

あるとき仰臥していると(まあ、仰臥か側臥しかないのだが)若い白衣の男がわたしのそばにすわって、無言でわたしをスケッチしだした。

一言あるべきではないか。おそらく首の骨を固定するため頭から胸にかけて着用しているハロー・ベストが珍しかったのだろう。

「何をしていらっしゃるのですか」といいたかったが、こちらも意地になって無言を貫いた。

数ヶ月して背中に激痛が現れるようになった。熱はそのうち下がったが、痛みは24時間続く。

背中ではこまかい痙攣がいまもつづいているらしく、それで常に筋肉が凝った状態になって痛むようだ。

そんな体で30年も我慢して生きているのだ。もういいだろう。

「奥様だけこちらへどうぞ」は、わたしの勘違いだった。「検査室なんかわたしが入れるわけないでしょ」と家内。そういわれてみればそうだ。

このへんのことに関してわたしの発言はあまり信用しないでいただきたい。

さあそれからがたいへんよ。病室に戻ったころ、喉の麻酔が切れて痰が大量に出てきた。それを2、3人の看護師が吸引器を持ってきて吸い取ろうとする。

うまく取れない。鼻の穴の狭いほうにシリコンチューブを入れられたひには痛みと苦しさでパニックになってしまう。

「痰なんか腹を押せばすぐ取れる」といっても、聞こうとしない。のど傷だらけ。ふと室内(個室)の奥を見ると、なんとなじみのホウカンがいる。

するとどういうわけか看護師たちいなくなる。ホウカンに「腹押して」というと、3〜4回できれいさっぱりと切れる。なんという幸運。

ホウカンがふくよかな天女のように見えた。

これは「ハフィング」という方法らしい。ネットで見るとむつかしい手順が書いてあるが、簡単なこと。

頸損は肋間筋が動かず、腹式呼吸だけだから肺活量が少ない。咳をする力が弱いので、ひとに咳を手伝ってもらうのだ。

自分の咳に合わせて、介助者に横隔膜を強く押し上げてもらう。「強く」というと、ギューッと押すひとがいるが、「そうじゃない、

ボディブロウのようにドンと押すのだ」と指導。

これをほとんどの医療従事者は知らない。わたしは頸損だらけの国リハに入院していたので、患者仲間から教わった。

ネットの動画を見ると、患者の上半身を起こし、「背中をトントンとたたきましょう」などとやっている。それでだめならこう……。

そんなことをしているうちに窒息してしまうわ。

痰に関してわたしには深い恨みがある。父のことだ。あるとき父の入っている老人ホームの看護師から電話がかかってきた。

話によれば、父が部屋の中で倒れていた。肺炎を起こしていたので巡回か何かで行ったのだろう

(入居まえは、重病になったら荻窪の衛生病院に入院させるという契約だった。父は慎重なひとだったので、

そういう条件も考えて数千万円支払ったのに、そんなことはしばらくたつとうやむやになってしまった)。

痰を詰まらせ、苦しんでいたから吸引器を取りに行った。そのとき父の胸には、わたしが処女作『上の空』に書いた一節

《そうか、人間最期はタンで死ぬんだなとそのとき思った。》が去来していたにちがいない。なぜかそう思えてならない。

マンション形式の大きなビルだから、戻ってきたときには息絶えていた。あたりまえだ。人間は3分間息が止まったら死亡する。

本題はここからだ。今すぐ来てくれ、心肺停止状態だと看護師はいう。「心肺停止状態というのは死んでいるということですよね。

今すぐ来いといわれてもちょっと……」わたしは言葉を濁した。看護師は、なんという親不孝な息子だろう、

最近の子どもはみんなそうだと言いたげにとげとげしい声を残して電話を切った。わたしは家内の職場に電話してかわりに行ってくれないかと頼んだ。

家内はこういうとき頼もしい。

その後、搬送先の医師から電話がかかってきた。やはりすぐ来てくれないかという。「あのう、わたしC5の頸損なので、

すぐといわれても人手の手配や車の手配が必要で……」医師は頸損と聞いただけですべてを理解した。ただ妙な一言を付け加えた。

「蘇生術を施したのですがよろしかったでしょうか」

「もちろんですよ。お手間を取らせましてありがとうございました」

蘇生術を施すのに家族の了解がいるのかと、わたしはしばし茫然とした。

(「断腸」了)