|

2023年1月号 《ずいひつ》

江戸時代の作品2つ

昔は元気だった。いまの妻と結婚してしばらくは「はがき通信」の懇親会に出席するため毎年各地へ旅をした。ふたりだけで沖縄も北海道も行った。

いまはその懇親会がなくなったせいもあるが泊まりがけの旅行などしなくなった。体力がなくなった。

●佐藤さんへの手紙

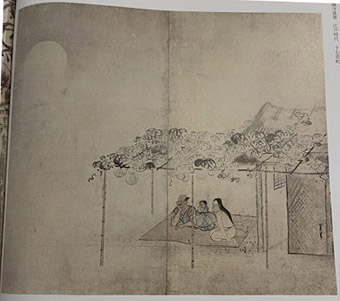

なにかのおりにわたしが「納涼図屏風」という絵が好きだといったら、絵画に造詣の深い貴兄になんでまたあんな絵をと不審がられましたね。

高校生のころ教科書かなにかにのっていたのを見て好きになりました。夕涼みでしょう、瓢箪の棚の下で百姓らしき男が小さな男の子をはさんで

妻といっしょに画面左のほうを見つめているというのんびりした絵です(写真1)。このおだやかさがなんともいえない。

(1 久隅守景『納涼図』部分 東京国立博物館蔵)

この絵が2022年、東京国立博物館の国宝展でとりあげられました。そのとき初めて国宝であることを知ったのも迂闊でしたが

(まあ国宝といえば風神雷神図屏風のような豪華絢爛なものを思い浮かべるでしょうが、これはスミ1色の日常風景)、

それよりなによりわたしの知っていたのは絵の一部分に過ぎず、屏風全体を見ると左側には大きな月が描かれていたからです(写真2)。

わたしがむかし読んだ本の編集者はスペースの都合上月を省いてしまったのでしょう。ずいぶん大きな月ですが、月がなくても成立するといえば成立する。

(2 久隅守景『納涼図』全 東京国立博物館蔵))

月見の絵だったのですね。展覧会の目録『国宝 東京国立博物館のすべて』によれば江戸初期に久隅守景(くずみもりかげ)というひとが描いたとのこと。

庶民は江戸時代になって初めて家族で月見をする余裕ができた。それを示す好例だと思う。

障害老人乱読日記82でとりあげた『本当はひどかった昔の日本――古典文学で知るしたたかな日本――』(大塚ひかり、新潮社、2014)は、

タイトルどおり昔の日本は現代人が考えるような美しい世界ではなかったという。《江戸時代の家族が「もろい」と聞くと意外な感じがするかもしれませんが、

そもそも結婚して夫婦で子育てするといった「家族」を多くの人が作れるようになったのは 十七世紀ころからといわれます。》

まさにこの絵が描かれたのは江戸初期というから17世紀でしょう。

それはともかくこの絵はよくよく見るとちょっとヘン。家族が見つめる方向に月はない。家族の左がわ上にあって瓢箪棚がじゃまして月は見えないはず。

ひょっとしたら月明かりに照らされた何かを見ているのかもしれない。いやそんなことはないな。月をこれほど強調して描いているのに、

タイトルに月ということばを用いなかったのは、命名者もためらったからではないかな。

ところで。『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』(佐藤愛子、小学館、2021)という痛快随筆を読んでいたら、

この齢になると戦中戦後の思い出をかたる友もいなくなってしまったという一篇の末尾に作者らしき女性が月見をしている挿絵がある

(写真3)。ススキを飾った縁側に腰かけ月を見上げているのだが、その月がやはり頭の左上にあり、方向としては屋根の上、

「納涼図屏風」ほどではないがちょっと苦しい。月見の絵は案外むつかしいものだと知った。

(3 上路ナオ子絵)

●古賀くんへ

もう古い話だ。2005年1月のHP「障害中年乱読日記」№20にワーズワースの“Daffodils”を翻訳して掲載した。

友人から送られてきたメールのなかにあったもの。

銀河のうえで絶え間なく

岸辺の波も踊れり、されど

臥し処に我が身を横たえて

パソコンをやらない君がどうやってこの翻訳を読んだか知らないが、なぜ古くさい文語調で訳しているのかという手紙をくれたね。

その説明はすでに同じページに書いておいたのだが、君はたぶんそんな部分を読む機会はなかったのだろう。

わたしも紙の手紙を書くのは苦手なので、返事をしなかった。しかしずっと気になっていた。気になったまま20年たってしまった。

この文章を君が読むかどうか分からないが、再度理由を説明しておく。

横文字を書くと視聴率が下がるということをプレヴェールの翻訳を連載したとき痛感した。毎月のアクセス数が3分の1ほどに落ちた。

休載明けの今これを読んでいるのは地球上に数人だろう。全滅しないことを祈る。

Continuous as the stars that shine

The waves beside them danced; but they

For oft, when on my couch I lie

原詩の各連は、a, b, a, b, c, c の脚韻を踏んでいますね。たとえば第1連は、「アウド、イルズ、アウド、イーズ、イーズ」というように。

以下も同じ構造。日本の詩に脚韻を踏む伝統はないから、それをうつすことは困難ですが、わが邦には七五調というものがある。

いささか古めかしいけれども私が七五調で訳したのはそのためです。それに William Wordsworth は生没1770~1850だというから、

江戸時代後期のひと。古文調で翻訳するほうがいいかどうかはともかく、そうしてもおかしくない。以上です。

この翻訳をHPでご覧になったさる大学の英文学科教授から、ご自分の近著に掲載したいというお申し出がありました。もちろん快諾しました。

その本を探したのですが、残念ながら見つかりません。ウーム、かえすがえすも残念。

それにしても若くて元気だからできた。いまではこんなことに挑戦する元気がない。

元気にしているのか。ケータイを買ったと聞いたのは10年ほど前だったか。メールぐらいよこせ。わたしのメルアドは

|